一、作品征候与拼贴的传统

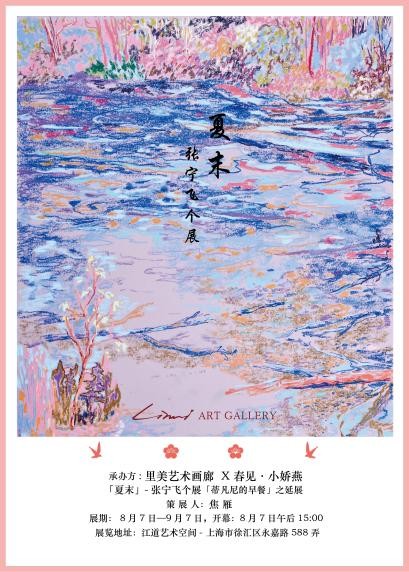

面对赵煜亚的作品,往往被它们炫丽的形式所吸引:它们主要由裱花装饰构成,有时布满整个画面,有时还黏贴上织品、铃铛、羽毛等其他材料。这些裱花的色彩显然经过精心设计,从而排列出渐变或图案,比如她的《豹纹》系列便根据作品的图案命名,在《启智》系列可以看到除了豹纹图案的使用之外,背景明显地运用了裱花的排列形成渐变的效果。这些作品悬挂在墙上,既像绘画又像浮雕。它们本身的丰富色彩、立体造型所产生的光影,以及其他拼贴材质各异的特性,汇集成一种特殊的视觉经验。

从视觉上来说,赵煜亚的作品是很“绘画”的,因为这些作品无论组合了哪些材料,主要还是悬挂在墙上展示,以绘画的方式被观看,同时它们也令人想起自毕加索(Pablo Picasso, 1881-1973)以来的拼贴(collage)的绘画传统。事实上,从拼贴不断扩容材料的性质来说,它可能是二十世纪以来艺术自身最重要的创造性动力。比如艾伦·卡普罗(Allan Kaprow, 1927-2006)自称他的工作逻辑,就是:“从拼贴到巨大的行动拼贴,到采用越来越密集的材料,一直到变成一个庞大的集合艺术,之后一直增长到塡满整房间。”他对于同时代前卫艺术的著作《集合、环境与偶发》,也表明了类似的历史观点。此外,艺术史家马丁·达姆斯(Martin Damus, 1936-2013)在《造形艺术在后资本主义里的功能》一书中,也不约而同地将拼贴视为贯串二十世纪艺术变化的重要线索。

沼泽NO.1 综合材料 120X120cm

刻 综合材料100X120cm

然而,尽管拼贴为艺术带来许多能量,但是时至今日,艺术家已然将这种概念内化,不再视之为一个革命性的艺术实践。这意味着我们对于今日艺术家如何使用拼贴,已不能单纯地从材料或形式来看待,而应该在这个开放性的、包容性的方法论之下,思考究竟艺术家选择了什么,并将它们放入其中。因此,我们将进一步讨论赵煜亚的工作方法,以处理这其中可能涉及的艺术观与创作过程中的身体观。

沼泽NO.2 综合材料 120X120cm

二、工作方法与造物

首先,赵煜亚最主要使用的材料是塑型膏,经过调色后,用裱花袋直接到挤到画布上。裱花的形状根据裱花嘴的造型、尺寸和挤压的力道、技巧而定,因此这些裱花造型是一气呵成、难以修改的。并且由于不同色彩是分袋、分批制作的,因此挤压的过程中不同色彩的塑型膏彼此不会有颜料般互相混色的效果。换言之,我们习以为常的“涂绘”(绘画性 / painterly)消失了,取而代之的是制作每一个裱花造型的装饰逻辑。

太平NO.1综合材料140x150cm

其次,为了承载这些塑型膏与其他拼贴材料,画面在制作过程中必需平放着操作,直到干燥才能悬挂。这也有别于架上绘画(easel painting)的身体感,因为架上绘画的体系通过画家的视线垂直于画面中心(这也是预设的观众视角)以及线性透视法的运用,从而让画面中的形体与眼睛观察到的对象保持一致。相反的,赵煜亚在制作过程中不需要线性透视法框架下的视角,她只需要对整体造型和色彩有个粗略的规划,真正需要关注的是每一次挤压的手感与裱花的造型,以及在每一次裱花的偶然性之后,如何安排下一个裱花的位置。

启智NO.3综合材料 40X40cm

此外,由于绘画的手操作技术有其文化差异,身体感也是多样化的。绘画技术在细密画(miniature)或微型绘画中可能体现为一种手指运动,在架上绘画、中国书画可能是一种手腕运动,在抽象表现主义者那儿可能成为一种手臂运动,甚至在行动绘画或行为艺术那儿可能变成一种全身的运动。对于赵煜亚来说,创作过程中身体动作仍需要精确地控制,但是动作不再是握笔涂刷,而是手指对裱花袋的“挤压”或是黏贴物件时的“按压”,这个工作方法与身体动作,也赋予了绘画一种制作物件的工艺属性(毕竟裱花本就源于糕点装饰)。

启智NO.4综合材料 40X40cm

因此,赵煜亚的创作方式实则将绘画的边界给模糊了,她像在做一个物件。我们可以将她的作品放在绘画、雕塑、工艺、物件等关键词之间。尽管在当代艺术的讨论中往往不会区分这些艺术门类,然而通过对这些关键词的思考,或许能够对绘画的当代性提出新的课题。

太平NO.2综合材料140x150cm

三、女性意象的当代性

最后,赵煜亚选用的材料和拼贴的物件除了它们特殊的物理性质以及造型的效果外,也隐约指涉了她的“女性”身份与品味。相对于早期女性主义艺术家经常通过生殖器官或对于男性凝视的拆解来重构女性身份,赵煜亚的作品显得温和许多,女性意象总是不自觉流露于她的作品中,尽管她并未刻意地发展这些论题。

启智NO.1综合材料 40X40cm

一方面那些诉诸器官、身体、伤痕、男性凝视的表现形式已成陈词滥调,另一方面从艺术家所处的环境来看,今日中国川渝地区的女性处境也不同于1960年代的欧美,将后者的艺术品味直接平移过来实属不伦不类。因此,尽管赵煜亚所选用的材料或形式不免令人联结上女性品味的刻板印象(比如裱花和蛋糕上的奶油、甜点的联想,豹纹和皮草、女装的联想,其他拼贴的物件如织品、羽毛、亮片等和“女性品味”的装饰物的关联,以及她工作方法中的手工艺性质与历史中被排除在“伟大”定义之外的女性艺术家的关联),然而她通过系列的作品,将整个形式推演的过程凸显出来。也是基于形式的内在动力,使她可以超越对于身份议题的庸俗讨论,而不断发展新的创作语汇。

羽 综合材料 80X100cm

这可能是现今的艺术生态看待身份政治时所应思考的,因为我们不只是遭遇身份的多样性,同时也面临艺术的多样性。如果批判性仍是我们对于艺术家的道德诉求,那么艺术家应该更有能力拒绝约定俗成的或政治正确的定位,而通过作品去建构自身的身份。从这个角度来说,赵煜亚用鲜明的形式将女性意象置于当代艺术的场域,与其说在她表现为一位女性艺术家,不如说她是一位作为女性的艺术家。(撰文:简丽庭)

[1]Jeanne Siegel,林淑琴译,《艺闻录:六、七O年代艺术对话》(台北:远流,1996),页199。

[2]Allan Kaprow, Assemblages, Environments, and Happenings (New York: H. N. Abrams, 1966).

[3]Martin Damus,吴玛悧译,《造形艺术在后资本主义里的功能》(台北:远流,1996),页47。

[4]Linda Nochlin,游惠贞译,“为什么没有伟大的女性艺术家”,《女性、艺术与权力》(台北:远流,2005),页187-224。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

![平安银行信用卡[88LAB.]青年灵感频道好物上新!艺术家设计款、IP合作联名、潮酷新品圈粉年轻人](http://zl.yisouyifa.com/ueditor/php/upload/image/20220419/1650359351166779.jpg)

![新一波潮品即将空降[88LAB.]!平安银行信用卡为你开启灵感新旅程](http://zl.yisouyifa.com/ueditor/php/upload/image/20220417/1650170706317775.png)